Capítulo VII. SIGLO XIX.

Introducción:

Los cambios no siempre son radicales, hay algunos que se fraguan poco a poco, sin hacer ningún ruido y por ello llegan por sorpresa. En la historia de la humanidad existen ciclos, en los que se gesta una transformación, se llega a la cúspide y viene la decadencia y al acabarse se vienen nuevos planteamientos con los que se busca recobrar el orden perdido. Usando este lente podremos ver más claros los cambios que sucedieron en Guatemala durante el siglo XIX.

Entre las décadas de 1770 y 1820 surge a ambas orillas del Atlántico un ciclo revolucionario que en su conjunto es ahora conocido como las “Revoluciones Atlánticas”, este proceso tiene como trasfondo ideológico el surgimiento del liberalismo, tanto económico como político. Esta nueva corriente de pensamiento rompía con todos los principios del Antiguo Régimen; en el aspecto político el liberalismo trajo los sistemas de gobierno representativos, mientras que en el ámbito comercial surge la economía de mercado.

Los territorios que hoy conforman Guatemala formaron parte de la Corona de Castilla, la cual tras la Guerra de Sucesión Española quedó en manos de los Borbones. La nueva casa reinante trajo cambios profundos en la organización de la administración pública, estas reformas buscaron la centralización del poder para hacer más eficiente el funcionamiento del Estado. Sin embargo, en América surgió una burguesía mercantil que había logrado controlar las principales instituciones. En la Capitanía General de Guatemala el principal negocio de la burguesía era la producción y exportación del añil, y es a través de aquel negocio que surgen algunas de las familias que dominaron el panorama político durante el siglo XIX.

El crecimiento de la burguesía criolla favoreció la entrada de las nuevas ideas liberales que se confrontaban con el proteccionismo económico y el centralismo político que Madrid intentaba imponer en sus territorios. Las ansias de poder disponer de mayor libertad para comerciar fueron el principal motor de la Independencia, a esto hay que sumar un ambiente en todo Occidente que era favorable a la construcción de los Estados Nacionales.

Tras la consecución de la independencia la configuración de la nueva estructura política en la antigua Capitanía General de Guatemala fue sumamente compleja. Mientras se daba la anexión al Imperio Mexicano y la creación de la Federación Centroamericana, en Quetzaltenango se fraguaba la creación de un nuevo Estado, el Sexto Estado de los Altos. Este movimiento independentista generó grandes confrontaciones con el gobierno guatemalteco. La pujanza económica de la región occidental de Guatemala hacía viable pensar en un estado independiente.

La presencia de importantes familias, como los Aparicio, favorecía el crecimiento del sector agrario y, derivado de ello, Quetzaltenango se convirtió en un polo de poder político y económico que causaba cierto nerviosismo en la capital y los líderes políticos buscaron poner bajo su control la región altense. Es en aquellos años finales del siglo XIX que Quetzaltenango forjó gran parte de la historia de la que hoy nos enorgullecemos. Con la caída de los precios del café, los desastres naturales y la muerte de dos de los principales líderes políticos y sociales de Quetzaltenango el desarrollo de la ciudad y la región cayó en un hiato.

Incidencia de España en nuestra Nacionalidad

En el acto de la declaración de Independencia de Guatemala, signada el 15 de septiembre de 1821, se acordó que la misma se legitimaría en la primera asamblea del Congreso por conformarse, asunto que se pospuso por razón de la anexión a México; y no fue sino hasta el 24 de junio de 1823 cuando Filísola, ya como gobernante de Guatemala la inauguró. Días después, el 1 de julio de 1823 se decretó la “absoluta independencia” de las Provincias Unidas de Centroamérica, declarándose en esa fecha: “las expresadas provincias representadas en esta Asamblea son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia, así del antiguo como del nuevo mundo; y que no son ni deben ser patrimonio de persona ni familia alguna”.

En la Asamblea Constituyente de la Federación Centroamericana, reunida el 27 de abril de 1824, don José de Suasnavar, Jefe político de Quetzaltenango entregó al gobierno un “Informe sobre la erección de un Estado compuesto con los pueblos de los Altos” (129 pueblos con una población total de 210,000 personas), que incluía lo que hoy conocemos como los Departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos, Sololá, El Quiche, Huehuetenango, Retalhuleu, Suchitepequez y Soconusco Chiapas hoy de México, asunto que estaba previsto en la Constitución Federal Centro Americana. La solicitud de crear un Estado nuevo fue desechada en esa oportunidad, cuando el Presidente de la Federación era Manuel José Arce, y el Jefe y sub-jefe del Estado de Guatemala eran Juan Barrundia y Cirilo Flores, éste último quetzalteco, ambos liberales al igual que el Presidente Arce, aunque éste se vio obligado por las circunstancias a pasarse al lado conservador. La oposición a la creación del Estado de los Altos fue de los Diputados del Estado guatemalteco, que hacían mayoría en el Congreso. No fue sino hasta catorce años después, en 1838, cuando la creación del Estado de los Altos fue aprobada, y como dato interesante hay que mencionar que ésta nunca fue revertida. El Decreto constitutivo reza así: “Los departamentos de Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango, con todos los pueblos y reducciones comprendidos bajo sus actuales límites, formarán un nuevo Estado de la República federal de Centro-América. En consecuencia, el de Guatemala, al que aquellos han pertenecido queda reducido a los de Chiquimula, Verapaz, Sacatepéquez y el de la Capital. Pase al Senado. Dado en San Salvador 5 de junio de 1838”. Firma el Presidente de la Federación, Francisco Morazán.

Son tres las causas que se aducen para la creación del nuevo Estado: una explica que ésta respondía a la lucha que entre liberales y conservadores se libraba en Guatemala, siendo Quetzaltenango baluarte y sede de liberales. Una segunda, el temor existente entre los quetzaltecos “ladinos” por una posible sublevación indígena, más inclinada y apoyada por los conservadores; y una tercera la situación caótica que en lo económico y político vivía el Estado guatemalteco en esos momentos, cuando se desconocía al gobierno de Mariano Gálvez (entonces Jefe de Estado de Guatemala) en las Provincias de Centroamérica.

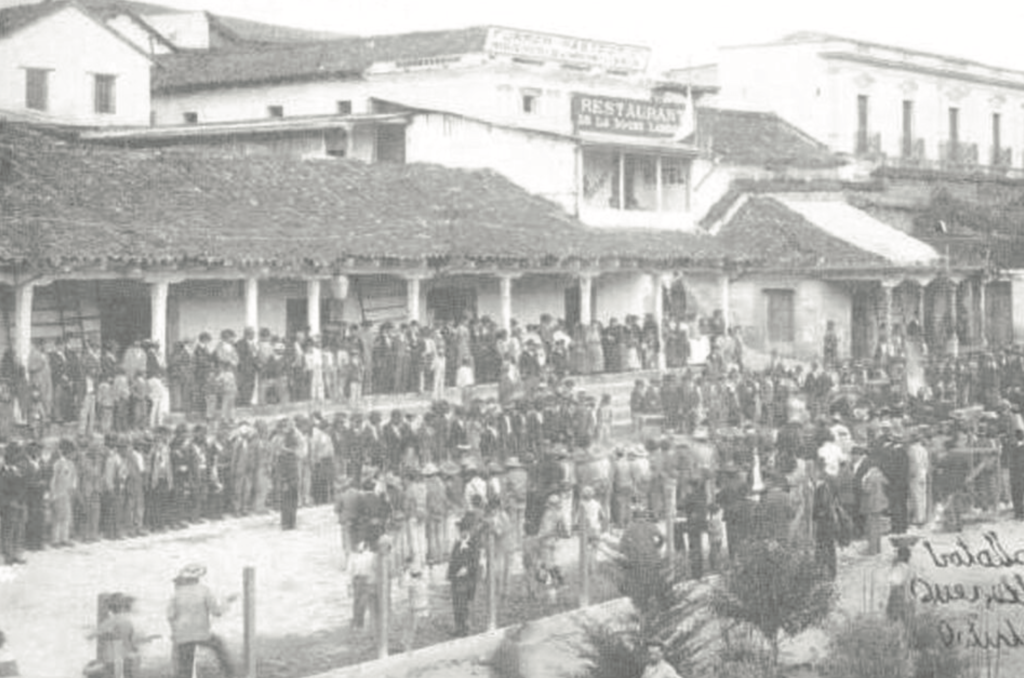

El primer gobierno “provisional” del Estado de los Altos se integró con don Marcelo Molina, don José Gálvez y don José Aguilar; fungiendo como comandante del ejército, y luego vice-presidente don Agustín de Guzmán. Pero muy pronto, el 30 de enero de 1840 el Brigadier Rafael Carrera, quien aun cuando no era el Presidente gobernaba Guatemala, pues el puesto lo ocupaba Mariano Rivera Paz, invadió Quetzaltenango tomando presos al Licenciado Marcelo Molina y Agustín de Guzmán, Presidente y Vicepresidente del Estado de los Altos. A los pocos meses se supo que el General Francisco Morazán había derrotado a Rafael Carrera, por lo que la corporación Municipal de Quetzaltenango declaró restaurado el Estado de los Altos el día 18 de marzo de 1840. Pero para su infortunio, Carrera recuperó el poder dos días después, y el último día de marzo personalmente dirigió a su ejército a atacar Quetzaltenango, dominándolo después de breve enfrentamiento, y fusilando en el Parque a Centroamérica el día 2 de abril de 1840 al Concejo Municipal completo, integrado en su momento por el Alcalde Primero Roberto Molina y Mata, Alcalde Segundo Félix López Monzón, Regidor Pedro Meoño, Secretario Manuel Pivaral, y los concejales Felipe Hernández, Mariano y Marcelino Pacheco. Como reza plaqueta situada en la 4a calle y 12 Avenida zona 1 de Quetzaltenango, en el edificio que hoy ocupa el Banco Industrial: “El Brigadier Rafael Carrera y Turcios apagó la llama de la Federación Centroamericana, símbolo y orgullo de Quetzaltenango”.

El Doctor Cirilo Flores (1779-1826)

El Doctor Cirilo Flores colaboró, como médico que era del Ayuntamiento de Quetzaltenango, a resolver una epidemia que afectaba a niños del pueblo de Cantel según se consigna en acta de julio de 1813. En acta posterior le agradecen también haber aceptado la plaza de preceptor de gramática para la juventud. En esos años el Doctor Flores fue el promotor de la introducción de agua potable a Quetzaltenango. Estas fueron algunas de sus actuaciones “cívicas”. Su actividad en la política la inició con su participación en la “Conspiración de Belén” del año 1813.

En acta del Ayuntamiento de Quetzaltenango del 4 de agosto de 1820 se informa que el Doctor Flores es nombrado Síndico municipal, jurándose en dicha sesión por la Constitución Política de la Monarquía Española. En enero de 1821 es electo Alcalde primero, pero no pudo asumir por haber sido Regidor el año anterior, prohibición que preceptuaba la Constitución vigente; en su defecto fue elegido como Alcalde don Mariano Gálvez, homónimo de otro personaje de extraordinaria relevancia en la historia nacional, quien fue Jefe de Estado de Guatemala.

El Doctor Cirilo Flores fue promotor del Estado de los Altos, y para ello procuró que Quetzaltenango se adhiriera el Imperio Mexicano para “liberarse” del control que sobre la economía y la política ejercía la Ciudad de Guatemala. Para ello se acuerda la anexión de Quetzaltenango al Imperio Mexicano el 15 de noviembre de 1821 y la Ciudad de Guatemala lo hace hasta el 29 de diciembre del mismo año. Declarada la anexión, con fecha 29 de enero de 1822 el Doctor Cirilo Flores firma en nombre del Ayuntamiento de Quetzaltenango el desconocimiento al gobierno central de Guatemala en los siguientes términos: “....que de ninguna manera, ni en ningún caso quiere reconocer Quetzaltenango el Gobierno de Guatemala, y que revoca cualquier expresión que bajo algún sentido pudiera entenderse que le reconocería, siendo su única voluntad, ahora y siempre, reconocer al Supremo Gobierno del Imperio Mexicano....”. Cuando cae el Imperio mexicano y se conforma por fin la anhelada Federación Centroamericana de las Provincias Unidas de Centroamérica, le corresponde al Doctor Cirilo Flores presidir la Asamblea Constituyente de 1824.

Es poco conocido el hecho que el Doctor Cirilo Flores fue el primer quetzalteco en ostentar la jefatura del Estado de Guatemala. El acontecimiento tuvo lugar cuando estaba vigente la Federación Centroamericana y su Presidente era el salvadoreño Manuel José Arce, y el Jefe del Estado de Guatemala Juan Barrundía y el sub-jefe el Doctor Cirilo Flores, quienes iniciaron su periodo el 30 de septiembre de 1824.

El 6 de septiembre de 1826 el Jefe del Estado, Juan Barrundía, fue depuesto por Arce como consecuencia del apoyo que Barrundia daba al militar francés Coronel Nicolás Raoul, quien trataba de controlar al ejército federal quitándole al Presidente Arce la potestad de Jefe supremo de las fuerzas armadas. Hay que recordar que Arce pertenecía al lado conservador, mientras que Barrundia y Flores al liberal, bandos opuestos y enemigos políticamente. Los liberales habian elegido presidente a Arce, pero le retiraron su apoyo cuando nombró a su primo hermano José Matías Delgado como Obispo de San Salvador. Como consecuencia de ello el sub-jefe Cirilo Flores asumió la jefatura del Estado de Guatemala, trasladando el gobierno a Quetzaltenango, su ciudad natal, en base a lo acordado por la Asamblea. Establecida la jefatura del Estado en Quetzaltenango surgió el requerimiento de bestias para el ejercito que dirigía el también liberal José Pierzon para contrarrestar al ejercito de Arce, para lo que decomisaron varios patachos de mulas pertenecientes a los religiosos Franciscanos, lo cual enojó al pueblo que enardecido por líderes conservadores persiguió al jefe de Estado acorralándolo en la Iglesia de San Francisco, (hoy Catedral Metropolitana del Espíritu Santo), en donde se refugió el Doctor Cirilo Flores protegido por el párroco, pero la turba lo sacó al parque en donde lo linchó el 13 de Octubre de 1826.

La Ciudad de Flores, en el Petén, lleva su nombre en homenaje al Doctor Cirilo Flores; y en el pueblo de Almolonga hay un monumento en su honor frente a los Baños que llevan el nombre de Cirilo Flores. En Quetzaltenango se le recuerda con un busto en la parte sur del Parque a Centroamérica, y una calle en la Zona 5.

El Doctor Flores es un personaje importante de nuestra historia aunque para muchos su actuación es desconocida.

El Estado de los Altos

A las causas que corrientemente se aducen para explicar la creación del efímero Estado de los Altos (1838-1840), esto es: la lucha entre liberales y conservadores; el temor existente entre los quetzaltecos “ladinos” por una posible sublevación indígena; y la situación caótica que en lo económico y político vivía el Estado guatemalteco, se debe agregar una más: la relativa al descontento que existía en la región occidental de Guatemala, al igual que en el resto de provincias de Centroamérica contra la Capitanía General, por cuanto esta privilegiaba instituciones coloniales, especialmente el Consulado de Comercio, entidad que gozaba de ser la única con el derecho de importar y exportar productos a la metrópoli (España); ésta hegemonía explica también el porqué, inmediatamente después de declarada la Independencia de España, algunas provincias del Reino de Guatemala se unieron al también efímero Imperio mexicano de Iturbide, buscando con ello restar la hegemonía que ostentaba la Capital guatemalteca. La Federación de Estados Centroamericanos concluyó en 1840, cuando Morazán intentó por las armas invadir el territorio guatemalteco con el afán de mantener la unión, siendo vencido por Rafael Carrera.

La creación del Estado de los Altos se discutió por primera vez en las Cortes de Cádiz de 1812, pero no fue sino hasta en la Asamblea Constituyente de la Federación Centroamericana el 27 de abril de 1824 cuando don José de Suasnavar, Jefe político de Quetzaltenango, entregó al gobierno el ”Informe que sobre la erección de un Estado compuesto con los pueblos de los Altos”, como se indica en articulo “Auge y caída del Estado de los Altos”.

El primer gobierno “provisional” del Estado de los Altos se integró por don Marcelo Molina, don José Gálvez y don José Aguilar; fungiendo como comandante del ejército, y luego vice-presidente don Agustín de Guzmán, quien derrotó a Rafael Carrera en Semetabaj, Sololá, cuando éste intentaba invadir Los Altos en 1838, perdonándole Guzmán la vida a Carrera. Más tarde Carrera tomó por la fuerza el gobierno de Guatemala, derrocando al presidente Carlos Salazar (17 de abril de 1839), y abolió el pacto Federal. A causa de ello, los liberales se refugiaron en Quetzaltenango. Coincidiendo en el tiempo, el Gobierno del Estado de los Altos se opuso rotundamente a la toma de las Islas de Roatán en Honduras por los ingleses, postura que provocó el enojo del cónsul inglés, Chatfield, quien procuró que los 1,000 fusiles que venían para el Estado de los Altos le fueran entregados a Carrera, dejando al ejercito de los Altos sin capacidad bélica. Ante esta realidad, el gobierno de los Altos fortaleció la conscripción de impuestos, lo que provocó, el 1 de octubre de 1839 un motín indígena en Santa Catarina Ixtahuacán, sofocado por el ejército de los Altos, con un saldo de 40 indígenas muertos, razón que usó Carrera como justificación para “liberar a los indígenas del yugo de los ladinos quetzaltecos”, intentando forzar al gobierno de los Altos a la firma de una paz forzosa, a lo que Marcelo Molina se opuso, dando pie a que Carrera ordenara a su Mayor General y lugarteniente Doroteo Monterroso invadir Quetzaltenango, lo que sucedió el 28 de enero de 1840.

Un segundo intento de creación del Estado de los Altos se dio el 2 de Abril de 1840, cuando Carrera se vio conminado a dejar el gobierno de manera temporal; pero a su retorno atacó Quetzaltenango, fusilando al alcalde don Roberto Molina (hermano de don Marcelo), y a los miembros de su Consejo Municipal.

La historia del Estado de los Altos es eso, una historia pasada, y como tal un hito para recordar.

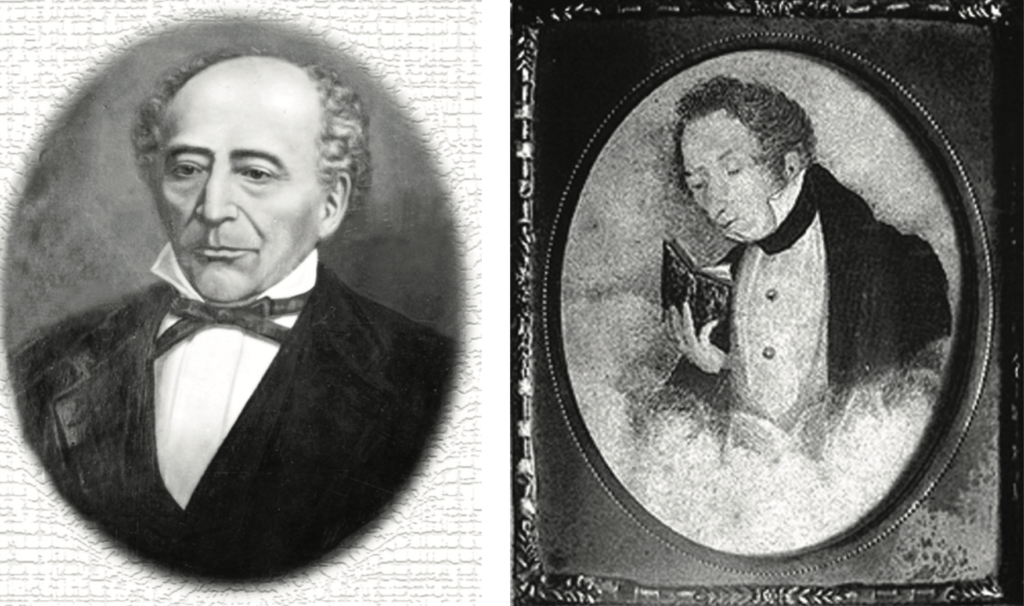

Los hermanos Marcelo y Roberto Molina Mata, el primero Abogado y el segundo Médico, nacieron en Quetzaltenango el 22 de febrero de 1800 y el 26 de marzo de 1803 respectivamente. Ambos participaron activamente en la política.

Don Marcelo Molina Mata, como Abogado y Notario participó en varios puestos públicos siendo reconocido por sus capacidades y liderazgo. Por ello fue nombrado a integrar el Triunvirato que en 1838 elaboró el Estatuto de lo que sería el Estado de los Altos. Pocos meses después fue nombrado Presidente del Estado, siendo el único Jefe de dicho Estado, cargo que detentó durante cerca de dos años, hasta el momento en que tropas del Brigadier Rafael Carrera y Turcios invadieron la Ciudad de Quetzaltenango el 28 de Enero de 1840. El Presidente del Estado de los Altos mantuvo temporalmente con hidalguía su posición, pero finalmente tuvo que dejar el cargo. Meses después se trasladó a México en donde ejerció su profesión como abogado. El año siguiente de su defenestración, en 1841, publicó un documento en el que denunció los atropellos sufridos por el Estado de los Altos en la invasión que dirigió Rafael Carrera, al que tituló: “Exposición a la convención de los Estados Centro-americanos, protestando contra la usurpación del de los Altos”. Efectivamente fue una usurpación, pues el Estado de los Altos formaba parte de la Federación de Estados Centroamericanos, derecho que había defendido desde que se integró la primer Asamblea Constituyente de dicha Federación en 1824. Don Marcelo Molina Mata murió en su natal Quetzaltenango el 20 de Mayo de 1879.

Don José Roberto Molina Mata, hermano menor de don Marcelo y médico de profesión, fue también político y participó en puestos públicos. Durante la existencia del Estado de los Altos formó parte de la Corte Suprema de Justicia de dicho Estado. Luego fue nombrado Alcalde de la Ciudad en 1840, de manera que cuando la caída del mismo le correspondió continuar con el cargo edilicio. Meses más tarde cuando Francisco Morazán había ocupado el 18 de marzo de 1840 la ciudad de Guatemala, los quetzaltecos decidieron reorganizarse como Estado de los Altos, con la mala fortuna que el día siguiente Morazán fue derrotado y obligado a huir por Rafael Carrera, quien con saña, salvajismo y ultrajes de toda índole invadió nuevamente Quetzaltenango, ordenando el fusilamiento del Alcalde, Doctor José Roberto Molina Mata y de todo su Concejo Municipal, hecho acaecido el 2 de Abril de 1840. Ello a pesar que la esposa de don José Roberto Molina Mata había pagado un alto rescate monetario para liberarlo. Aun así, fue apresado, ultrajado y fusilado.

El explorador y Diplomático inglés John Lloyd Stephens dejó constancia de las atrocidades de Rafael Carrera en su libro: “Incidentes de viaje en Centro América, Chiapas y Yucatán”, escrito en 1841. Dice textualmente: “...sin menor forma de juicio, ni aun de corte marcial, diez y ocho miembros de la Municipalidad fueron sacados a la plaza y pasados por las armas... lo llevaron (a Don José Roberto Molina Mata) cerca de la esquina de la casa, lo sentaron en una piedra y lo fusilaron al instante. A los otros se les sentó en el mismo lugar uno a uno. La piedra y el muro de la casa todavía estaban ensangrentados. Hasta el día, en todas la revoluciones, siempre se había mostrado cierto respeto hacia los tribunales de justicia, y no se podía concebir cuán grande era el horror de los habitantes por este inicuo asesinato de los mejores hombres de Quetzaltenango... Yo (sigue diciendo en su texto Stephens), he procurado evitar el expresarme con dureza de Carrera siempre que he podido. Me considero personalmente obligado hacia él, pues sin su protección nunca habría podido viajar por el país; pero es imposible reprimir el sentimiento de indignación que se levanta contra el gobierno que consciente de la atrocidad de su conducta... En su libro Stephens habla bien de la Ciudad de Quetzaltenango, que le impresionó por su orden y limpieza. En cambio sobre el Presidente Rafael Carrera describe que le costó mucho anotar su firma en la carta de permiso de viaje por el país, y la satisfacción que vio en su cara cuando logró completar su firma...

A los hermanos Marcelo Molina Mata y José Roberto Molina Mata se les recuerda en Quetzaltenango como héroes y mártires.

El enojo del Cónsul inglés

Una de las acciones políticas del gobierno del Estado de los Altos fue la firma, el 10 de Agosto del año 1839, de un “Tratado de amistad y alianza” signado por el representante de El Salvador ante el gobierno del Estado de los Altos, el señor Doroteo Vasconcelos y el secretario general del gobierno altense, el señor José Antonio Aguilar, acuerdo en el que a solicitud de los altenses se incluyó la propuesta de unificar con el resto de las provincias de Centroamérica un reclamo ante el gobierno inglés, acorde a lo definido en la primera Asamblea Constituyente del Estado de los Altos, la que estipuló: “Excitar al Ejecutivo, y a los otros Estados, para que acuerden, como lo exige el honor patrio, que mientras el gobierno de Su Majestad Británica no restituya a Centro América la isla de Roatán, ninguna producción inglesa sea admitida en la República...” exigiéndole así, mediante el boicoteo de la producción, retirarse de la isla de Roatán, Honduras, que había sido invadida por piratas apoyados por la “pérfida Albión”.

Durante la época colonial, en varias ocasiones los ingleses habían tomado posesión de esta estratégica isla, pero en esta oportunidad, aprovechándose de la debilidad en que se encontraba España luego de la invasión francesa, y de que aún no se consolidaban los gobiernos de las nuevas naciones centroamericanas, la isla fue nuevamente invadida por los ingleses. Cuando el cónsul británico asignado a la República Federal de Centroamérica, el señor Frederick Chatfield, (1801-1872), se enteró de la propuesta planteada por los altenses, mostró su disgusto escribiendo una abusiva misiva al gobierno del Estado de los Altos, en la que no solamente exigía una manifestación pública retractándose de tal propuesta, sino que incluso se permitió sugerir el texto que la misma debía contener. El gobierno altense por su parte desatendió el desaguisado del Cónsul Chatfield, aumentando con ello su malestar.

Sucedió que por la misma época el gobierno del Estado de los Altos había comprado y pagado por anticipado en Belice, pero de fabricación inglesa, 1,000 fusiles para equipar su incipiente ejército, armamento que se hacía indispensable para protegerse del asedio y oposición del gobierno de Guatemala a la “secesión” autonómica, armamento que nunca llegó a manos de los altenses debido a que el cónsul ingles intervino para que el mismo fuera desviado a favor del gobierno de Guatemala, quien lo utilizó contra el Estado de los Altos, en la invasión dirigida por el Brigadier Rafael Carrera y Turcios quien una vez dominado al desarmado ejercito de los Altos, fusiló el 2 de abril de 1840 en el parque Central al gobierno completo, incluyendo a su Presidente don Roberto Molina y Mata y demás miembros.

El enojo del Cónsul inglés le llevó a vengarse del Estado de los Altos, con una acción realmente malévola y alevosa. Y no solo actuó contra al Estado de los Altos, sino también contra Guatemala, pues fue el mismo Frederick Chatfield quien propuso al secretario del Foreign Office, Lord Palmerston, que Gran Bretaña mantuviera la ocupación de Belice como “colonia” británica.

Los impuestos como causa de la caída del Gobierno

Después de una gestión iniciada en 1824, cuando por medio de don Joseph de Suasnavar los quetzaltecos presentaron ante la Asamblea Constituyente de las Provincias de Centroamérica las justificaciones para crear un Sexto Estado en la Federación Centroamericana, el gobierno dirigido por don Marcelo Molina y Mata inició la construcción de un país, para lo cual necesitaban de recursos financieros que permitieran prestar los servicios a los “nuevos ciudadanos”; entre esos servicios, los de salud, educación, carreteras, justicia, defensa y seguridad.

Todo ello requería de establecer impuestos, lo que molestó a los residentes en el territorio ya constituido como un Estado, y que abarcaba los actuales Departamentos de Huehuetenango, El Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Suchitepéquez y Retalhuleu, y buena parte de Chiapas y el Soconusco. La molestia causada por la “urgencia” de imponer tributos, especialmente entre los indígenas -que eran la gran mayoría- fue la verdadera razón de la caída del gobierno del Estado de los Altos, puesto que sus pobladores no concebían la lógica de esa nueva entidad: el Estado. No conocían de la racionalidad que los ladinos aducían para su creación, que realmente era por asuntos de carácter económico; en esos tiempos afectaba a los productores de la región la imposibilidad de exportar libremente, pues todo producto de comercio internacional debía pasar, pagando tributos, por el Consulado de Comercio, detentado por un pequeño grupo de aristócratas de la ciudad de Guatemala (y antes de Santiago de los Caballeros); ello fue generando un malestar de los productores occidentales contra el “poder central”, el de la Capitanía General, y más tarde de la “Nueva Guatemala de la Asunción”, una vez trasladada ésta al valle de la Ermita a partir del terremoto de Santa Marta en 1773, y constituida como la “nueva capital” en 1776.

Los campesinos indígenas, que eran cerca del 90% de los residentes del recién creado Estado de los Altos no conocían de esa problemática, pues su economía era la de subsistencia, con intercambios comerciales reducidos a pocos productos y espacios físicos limitados.

El Estado de los Altos cayó finalmente en 1840 ante la arremetida del Brigadier Rafael Carrera y Turcios, quien fuera advertido por el Cónsul inglés Chatfield de la inminente llegada de armamento que los “occidentales” habían adquirido en Inglaterra para equipar un recién organizado ejército que pudiera defender el territorio del acecho que desde su creación en 1838 sufría el Estado de los Altos de su vecina “Provincia de Guatemala”. Hoy queda, de aquella historia, únicamente una placa conmemorando el lugar (4a Calle y 12 Avenida de la Zona 1), en que fueran fusilados los integrantes del Concejo de la Municipalidad de Quetzaltenango, encabezados por don Roberto Molina (hermano de don Marcelo) y sus colaboradores, quienes habían asumido el gobierno del Estado de los Altos inmediatamente después de que su anterior Presidente, don Marcelona Molina, abandonara el puesto.

La oposición radical al tributo ha sido causal de movilizaciones en la historia de la Región; lo constata el alzamiento contra la corona española en 1820, cuando Atanasio Tzul, más tarde declarado Rey de Totonicapán, (reinado de 29 días), se opone a la re-instauración de tributos por el Rey de España Fernando VII, después que éstos fueran suprimidos en 1811 por las Cortes de Cádiz.

Vemos pues que la oposición a la imposición de tributos se repite, especialmente cuando los impuestos pierden su racionalidad (oportunidad, justificación, temporalidad y utilización); y cuando la falta de transparencia en su utilización genera razonables sospechas de corrupción y, por tanto, son considerados como inaceptables.

De pestes y Cementerios

“La memoria de los vivos hace la vida de los muertos”, reza una inscripción que desde 1894 recibe a los visitantes al cementerio de Quetzaltenango.

Los cementerios más antiguos de la historia son las catacumbas, en las que se enterraba a los primeros cristianos. En Mesoamérica, antes de la llegada de los conquistadores españoles, la tradición indígena era enterrar a sus difuntos en fosas cavadas cercanas a sus hogares, cubiertas con un pequeño promontorio de tierra; excepto, claro está, los enterramientos que hacían de la nobleza y principales, que recibían sepultura en necrópolis piramidales, algunas de ellas conservadas hasta la fecha.

Con la llegada de los conquistadores, el número de muertes se incrementó sensiblemente, en un primer momento por las guerras de conquista; y luego, por las enfermedades que diezmaron a la población indígena que evidentemente no poseía los anticuerpos a las enfermedades que en Europa eran comunes y a las que los europeos ya eran inmunes. Las principales enfermedades y pestes que afectaron a los indígenas a partir de la conquista fueron la viruela, el tifus, la tos ferina y el sarampión; pestes todas ellas feraces que solo pudo contrarrestar el tenaz crecimiento poblacional.

La primera referencia de “salud pública” que se hace en Quetzaltenango aparece en acta municipal de 1815 en la que se menciona un brote de viruela. Para entonces ya se contaba con la vacuna contra la viruela desarrollada en 1803, elaborada a partir de “pus de vaca” (cowpox), de donde viene el término de “vacuna”.

Cuando el doctor Cirilo Flores estaba a cargo del control de la peste de cólera (otra enfermedad contagiosa), organizó un lazareto para poner en cuarentena a los enfermos; sin embargo, un grupo de indígenas opuesto a la medicación que seguía el doctor Flores, atacaron el lazareto y liberaron a los enfermos del hospital, con lo que la peste se extendió aún más. En 1826, y siendo Cirilo Flores jefe del Estado de Guatemala, el cólera repitió, esta vez con carácter de epidemia, por lo que el doctor Flores se encargó personalmente de la campaña de vacunación, prohibiendo los entierros que se hacían en la Catedral y sus alrededores, y ordenando la construcción de un nuevo cementerio público alejado del centro de la ciudad; además planificó un nuevo sistema de suministro de agua. Todo ello requería financiación, por lo que instruyó la recolección de arbitrios, lo que causó el desagrado de los quetzaltecos, lo que, sumado a molestias de tipo político, acabaron con su vida asesinándolo bajo la consigna de muera el tirano, muera el hereje, muera el ladrón.

La peste del cólera ingresó nuevamente a Guatemala en 1837 proveniente de Belice, causando miles de muertes; fue, según la historia, también la causante de la caída del gobierno del doctor Mariano Gálvez, acusado de “envenenar” las aguas de los ríos.

En Quetzaltenango hubo hasta cinco cementerios ubicados en lugares céntricos, hasta que finalmente en 1840 se inauguró el actual cementerio en terrenos donados por el Rey de España a “la Virgen de la Soledad”, espacios vecinos al templo del Calvario ya existente a la fecha.En Quetzaltenango hubo hasta cinco cementerios ubicados en lugares céntricos, hasta que finalmente en 1840 se inauguró el actual cementerio en terrenos donados por el Rey de España a “la Virgen de la Soledad”, espacios vecinos al templo del Calvario ya existente a la fecha.

Como dato anecdótico, en el cementerio de Quetzaltenango hubo un solo fusilamiento, el del “brujo” que asesinó a un grupo de niños alemanes que en la cúspide del volcán Santa María habían “profanado” el lugar en que el brujo hacia “sus trabajos”.

El cementerio de Quetzaltenango tiene mausoleos verdaderamente bellos, con esculturas alegóricas variadas realizadas en mármol; desafortunadamente las autoridades municipales lo han descuidado y han sufrido amputaciones. En el cementerio de Quetzaltenango se han enterrado personalidades famosas; vale mencionar a expresidentes como Lisandro Barillas y Manuel Estrada Cabrera; a artistas como Carlos Wyld Ospina, Carlos Villagrán Amaya, Domingo Betancourt y Wotzbelí Aguilar. A personajes como Francisco Sánchez o Alberto Fuentes Mohr; y deportistas como Mario Camposeco.

Don Manuel Martínez Aparicio (1792-1850)

Se recoge e interpreta la vida de don Manuel Aparicio a partir de un breve folleto editado en el año 1949 por sus herederos don Edgar Juan Aparicio y don José Manuel Montufar Aparicio.

Don Manuel Martínez Aparicio fue un hombre extraordinario, no solo por su estatura (medía 1 metro con 93 centímetros), sino especialmente por sus actuaciones en la vida económica, política y social de Quetzaltenango.

Nació don Manuel en la Ciudad Capital, pero siendo muy joven sus padres se trasladaron a Quetzaltenango, en donde en 1820 casó con doña María Candelaria Limón y Gutiérrez Marroquín, miembro de aristocrática familia, con quien procreó varios hijos, siendo el más conspicuo de ellos don Juan Aparicio y Limón quien con el tiempo llegó a ser suegro del Presidente Justo Rufino Barrios por matrimonio con Francisca, hija de don Juan y doña Francisca Mérida.

Poco antes de su boda ya don Manuel Martínez Aparicio había incursionado en la vida política de la Ciudad de Quetzaltenango, siendo una de sus actuaciones el respaldo a la Independencia de España, lo que le provocó disgusto con su padre y la razón por la que don Manuel retiró su apellido paterno a su nombre. Por ello a partir de entonces sus descendientes son conocidos con el apellido Aparicio.

Don Manuel ejerció la Alcaldía de Quetzaltenango en reiteradas ocasiones (1821, 1823, 1827, 1833 y 1843). En la primera ocasión como Alcalde “depositario”, fue informado con fecha 12 de septiembre de 1821 que el Ayuntamiento de Ciudad Real (hoy San Cristóbal Las Casas) había decretado la separación de la metrópoli española, con lo que don Manuel convocó de inmediato a Cabildo extraordinario para deliberar, siendo la resolución tomada elevar la consulta a las autoridades superiores de la Ciudad de Guatemala. La respuesta llegó el día 21 indicando que el día 15 se había declarado la “feliz independencia del gobierno español”, lo cual dio motivo a organizar una fiesta popular en la plaza central el día domingo 23 de septiembre. Esta decisión de don Manuel le causo enemistad con el Corregidor, Juan José de Echeverría, defensor del régimen colonial, quien debió renunciar ante el clamor popular que así se lo exigió. Inmediatamente asumió el cargo de Corregidor don Manuel, quien obtuvo de la población el juramento de fidelidad a la nueva nación guatemalteca.

En el año 1826 durante el breve gobierno de Cirilo Flores (quien asumió por renuncia de Juan Barrundia), don Manuel fue nombrado Tesorero de gobierno (cargo equivalente al actual Ministro de Finanzas Publicas). Más tarde, en 1838 con ocasión de la declaración del Estado de los Altos (1838-1840) ocupó el cargo de Ministro de Hacienda de dicho Estado. Y en el ínterin de esos episodios, como expli- cado antes, ocupó la Alcaldía de Quetzaltenango, puesto que desempeñó por última ocasión el año de 1843.

Don Manuel fue un hombre acaudalado, propietario de varias fincas en la boca costa y costa sur del país. Pero hay evidencia de su magnanimidad, la cual quedó manifiesta en su máxima expresión en el apoyo que dio para la construcción del Hospital San Juan de Dios en la Ciudad de Quetzaltenango, del cual don Manuel fue nombrado como “hermano mayor y protector” por su permanente participación como directivo y proveedor de sus necesidades.

En su calidad de miembro de la Sociedad de Amigos del País - y su representante en Quetzaltenango- promovió la enseñanza de artes y artesanías, así como la enseñanza de la lectura y aritmética entre la niñez. Como Alcalde promovió la introducción de agua potable a la Ciudad. Destaca también el haber sido promotor de la carretera que de Quetzaltenango y pasando por Zunil y Almolonga conduce a la Costa Sur, siendo éste el mismo trazo que actualmente ocupa la muy transitada vía de comunicación entre el Altiplano Occidental y la Costa Sur.

Con motivo de su fallecimiento (acaecido como consecuencia de haber recibido una patada de mula en el estómago), la Gazeta de Guatemala del día 27 de diciembre de 1850 manifiesta: “Ha fallecido D. Manuel Martínez Aparicio, un rico propietario y una de las personas más notables de aquel Departamento. Don Manuel era generalmente estimado por su honradez, su hospitalidad y demás apreciables circunstancias; en él ha perdido Quetzaltenango uno de sus más respetables vecinos...”

Xela, el San Juan de Dios y la salud del pobre

Hace 175 años, cuando la ciudad de Quetzaltenango contaba con sólo 12,000 habitantes, la Alcaldía convocó a personas altruistas y honorables de la comunidad, para manifestarles la preocupación por los enfermos menesterosos que necesitaban curarse. El Acta Municipal del 23 de mayo de 1843 dice, en su punto sexto:

“A moción del Alcalde Primero que hizo presentes la multitud de víctimas que diariamente perecen en manos de la necesidad por falta de auxilios para sostenerse y medicinarse, la Municipalidad con el loable fin de procurar el establecimiento de un Hospital en esta Ciudad, y considerando que la actual escasez de sus fondos no le permiten se haga el gasto que aquel exige, y que el único arbitrio a que debe recurrirse es el de crearle rentas, y como éste es un trabajo que exige meditación, luces y patriotismo, por votos conformes ACORDO: Primero: nombrar una Comisión con el expresado objeto, compuesta del Secretario de la Corporación y Regidor, Señores Escobar y Pelaez: y de fuera, de los Señores: Parroco Don Fernando Antonio Dávila, Juan Lavagnino, Joaquín Ligorria y Gabriel Saenz, en la confianza de que no se reusarán prestar a la humanidad este importante servicio”.

Un año después, en 1844, se fundó el Hospital San Juan de Dios, en un solar que en aquel tiempo quedaba en las afueras de la ciudad, lugar que ocupa a la fecha, en donde se construyó una casa para atender a los primeros enfermos. La compra del terreno y la construcción se realizó con donativos dados por particulares. A los 20 años de fundado, allá por 1867, y siendo presidente de la Comisión el Lic. Francisco Aparicio, llegaron las hermanas de la caridad, entre ellas sor Gabriela Thouluc, una francesa a la que Quetzaltenango debe muchísimo de lo que es el hospital. En 1902, cuando el terremoto del 18 de abril (día de San Perfecto), el hospital se destruyó casi por completo, y fue nuevamente levantado, en el mismo sitio, y con más entusiasmo, habiéndose completado con una casa para huérfanas, en una construcción hecha ex profeso y que se ubica en el solar que actualmente ocupa el INSO (Instituto Normal de Señoritas de Occidente).

Lo importante de destacar es el hecho de que el Hospital San Juan de Dios se construyó y sostuvo con las donaciones de particulares, y con los ingresos provenientes de la venta de productos de las fincas y labores que poseía, y no fue sino hasta finales de siglo, cuando, en 1893, el gobierno central, presidido por José María Reina Barrios, le concede una subvención de 6,000 pesos mensuales. Luego, en 1896, se le autoriza el cobro del dos por ciento sobre venta y permutas en bienes raíces en los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá y Quiché. Años después, el licenciado Manuel Cabrera dispuso el establecimiento de un impuesto de 25 centavos por cada quintal de harina, y un peso por cada aparato telefónico en servicio.

El hospital contaba con varios bienes raíces de valor, labores y grandes extensiones de terreno dentro y fuera de la ciudad, que le fueron donados por personas altruistas, y que garantizaban la producción de verduras, cereales y otros productos para la alimentación de los internos, y que producían excedentes que eran vendidos, y con cuyos fondos se financiaba la operación del hospital. Entre ellas, era famosa la labor San Cayetano, ubicado en la actual zona 3 de la ciudad de Quetzaltenango, con más de 15 manzanas, y que ahora es una colonia construida por el antiguo Banco Nacional de la Vivienda, el BANVI. Otra propiedad fue la “labor” San Isidro de una gran extensión, en donde se construyó el nuevo Hospital Regional de Occidente. Una parte de esa tierra fue otorgada a trabajadores del sector salud que apoyaron en su candidatura presidencial al Licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo.

Todas las propiedades del hospital, donadas por particulares, fueron trasladadas al Estado, por un Decreto del general Miguel Ydígoras Fuentes, quedándose la institución sin la fuente de recursos que garantizaba su funcionamiento.

Durante el gobierno del presidente Romeo Lucas García (1978 - 1981) se inició la construcción del actual Hospital Regional de Occidente, situado en la antigua Labor San Isidro, construcción que tomó 20 años y una inversión de cerca de 80 millones de quetzales. Este nuevo hospital cuenta con una capacidad de 415 camas.

La Sociedad el Adelanto

Como consecuencia de la Revolución Industrial, cuyo origen se dio en Inglaterra en el siglo XVIII, los artesanos europeos se organizaron en asociaciones mutuales para defender sus derechos así como para mejorar su actividad productiva y competir contra la incipiente industria, especialmente la textil. Esa experiencia de organización se trasladó a América promovida por la Masonería, institución ésta que en Guatemala adquirió un inusitado auge a partir de la Revolución Liberal dirigida en 1871 por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios.

El liberalismo guatemalteco tuvo su base ideológica y operativa en el Occidente de la República, especialmente en Quetzaltenango, desde donde promovieron con su principal aliada, la Masonería, una asociación con los Principales k ́iche ́ para la “regeneración de la raza y el progreso material de la Ciudad”, según reza el enunciado de los estatutos de la Sociedad El Adelanto, entidad centenaria que se propuso ese cometido. En el emblema de la institución aparece el compás, símbolo de la masonería.

La Sociedad El Adelanto tuvo el apoyo de algunos ladinos de la ciudad de Quetzaltenango, que veían en ello una estrategia de asimilación, lo cual no sucedería, pues la sociedad adquirió su propia dinámica enfocada en la educación y formación cívica de sus asociados, especialmente de los jóvenes, para más tarde incursionar en aspectos culturales y políticos, siendo esto último la razón fundamental que actualmente gestiona, después de más de cien años de haber sido fundada.

Las asociaciones mutuales, como El Adelanto, persiguen fines de tipo social, fomentando la solidaridad de sus miembros quienes cotizan con un propósito previsional y de educación para la niñez y juventud. Lo interesante del caso quetzalteco es la perseverancia de sus asociados que han sabido conservar la entidad por más de un siglo, proceso interrumpido durante el gobierno ubiquista, no siendo ésta la única que hubo de clausurarse por órdenes del gobierno. Seguramente esa persistencia obedece a que desde siglos atrás se propusieron los líderes Mayas k ́iche ́ conservar sus tradiciones, encontrando en la Sociedad el medio idóneo para los tiempos que vivían.

Los iniciadores de la Sociedad El Adelanto, fundada el 3 de abril de 1894 fueron Principales K’iche’, algunos de los cuales habían sido miembros de la Alcaldía Indígena, misma que fue cancelada el mismo año de inicio de la Sociedad El Adelanto. Su primer Presidente fue don Santiago Coyoy, quien había sido el último Alcalde Indígena.

La Sociedad El Adelanto contó en sus inicios con el asesoramiento y apoyo del Licenciado Sinforoso Aguilar, un masón ladino que se identificaba con la población Maya por razones de afinidad pues fue casado con una señora de ascendencia indígena, y también por conveniencia política; llegó a ser Alcalde de Quetzaltenango en 1897, asumiendo el cargo pocos meses antes de su fusilamiento por instrucciones del Presidente General José María Reina Barrios, quien lo sindicó de participar en el alzamiento militar en su contra.

La Sociedad El Adelanto se revitalizó a partir del año 1992, cuando se conmemoró el “Encuentro de dos mundos” como se denominó al acontecimiento de los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a América. En el año 1994, cuando celebró 100 años de fundada, la Sociedad El Adelanto recibió la Orden del Quetzal de manos del Presidente Ramiro de León Carpio.

Hoy la Sociedad El Adelanto procura la formación política de los jóvenes, fomentando la incidencia y reivindicación políticas, y aunque en su seno se promueve el activismo, en la sociedad quetzalteca se reconoce la realidad de una convivencia intercultural.

Los alemanes en Quetzaltenango

La emigración de europeos a América, especialmente de irlandeses y alemanes, se incrementó durante el siglo XIX cuando, en tan solo 70 años, de 1820 a 1890, más de 20 millones abandonaron su tierra natal para buscar oportunidades en el “nuevo mundo”, especialmente en los Estados Unidos de América y en Argentina; y algunos, los menos, en Guatemala. Las razones para emigrar de Europa fueron varias: una importante fue la Revolución industrial que generó una acelerada urbanización y desplazamiento del campo de artesanos y campesinos; estos últimos debido a los largos periodos de baja producción agrícola. A ello se agregó las intermitentes guerras en Europa, especialmente a mediados del siglo. Todo ello empobreció a ingentes grupos humanos que entraron en crisis.

Coincidió lo anterior con la promoción que hizo nuestro país y otros de Latinoamérica por atraer europeos que vinieran a “promover” el desarrollo. En 1824 la Asamblea Constituyente decretó una ley que facilitaba esa inmigración otorgando tierras y naturalizando a los extranjeros. Una empresa dedicada a la exportación de europeos fue la “Eastern Coast of Central America Commercial and Agricultural Company” de Londres la que en 1840 facilito a inmigrantes ingleses, franceses y alemanes la construcción de un pueblo en los alrededores del Polochic, pueblo al que llamaron Abbosttsville. Este pueblo, al igual que otro instalado en las orillas de Río Dulce, promovida por la “Compañía de Colonización Belga” fracasaron por lo inhóspito del clima que les causó severas enfermedades y la muerte de la mayoría de personas. Con el tiempo ambos asentamientos desaparecieron.

Algunos alemanes se instalaron en fincas cafetaleras del occidente de la Republica guatemalteca, teniendo como centro de negocios y residencia a Quetzaltenango, cuya importancia se evidencia en que para 1879 contaba con un vice-consulado alemán a cargo de Gustav Boy y Herman Laeisz, representante éste de la casa hamburguesa F. Laeisz. Más tarde, el vice-cónsul fue Frederich Koch, siguiéndole en el tiempo George Gerhardt, Gustav Kaehler, Joseph Prochazka y en 1914 Carlos Sauerbre. Luego con motivo de la Primera Guerra Mundial se cierra el vice-consulado.

La prosperidad del negocio del café hizo que Quetzaltenango se volviera una Ciudad importante comercialmente, por lo que se instalaron en ella varios almacenes como el de Hosckmeyer y Cía. (1882), Hermann Topke (1888), Claudio Bornholt y Koper (1909); la Casa Laeisz y Cía. Sucs., La Ferretería la Guatemalteca de Johannsen y Bohnenberger y Co., Eduardo Ascoli (judío-alemán), entre otros. Fue éste último el que invitó a su pariente Hugo Fleischman (quien fuera Cónsul inglés en Quetzaltenango) a venir a hacerse cargo de un almacén de granos de su propiedad. Algunas empresas de alemanes se dedicaron en Quetzaltenango a financiar a los productores de café, entre ellos la sociedad Grotewold, Koch y Cía. Y para finales del siglo, la casa Nottebohm y Co.

Karl Christian Haussler fue invitado por Justo Rufino Barrios para instalarse en Quetzaltenango, en donde construyó una industria cervecera con el nombre de Cervecería Alemana produciendo la cerveza Pilsener. Haussler trajo de Alemania como técnico cervecero a Gustav Kiene, quien más tarde fundó su propia fábrica, la Cervecería Nacional, fabricante de la cerveza Utz Pin Pin. Unos años después la familia Castillo adquirió la cervecería de Haussler Hnos., y en 1930 la Cervecería Nacional de Kiene Hnos.

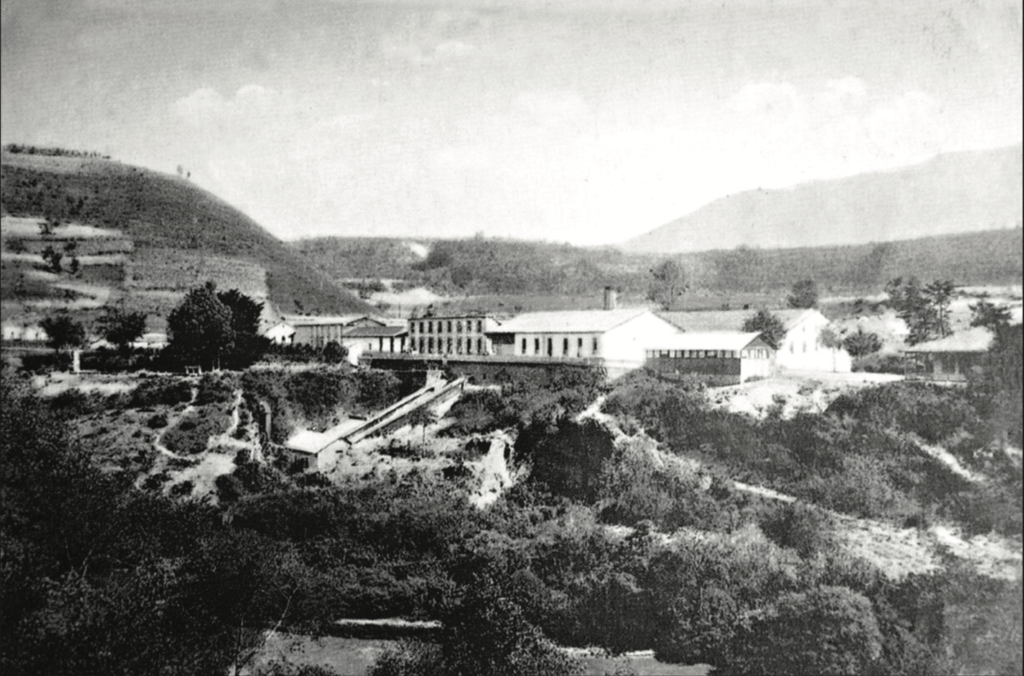

Una gran obra de la ingeniera alemana fue la construcción del Ferrocarril de los Altos y la Hidroeléctrica Santa María, realizados por la empresa AEG (Allgemeine Elektriztats Gesellschaft), inaugurada en 1930 con un costo de $ 8,478,379 en oro americano. Este ferrocarril se construyó en un tiempo record de 8 años.

Los alemanes en Quetzaltenango contaban con una “Asociación Alemana” y un Club fundado en 1876. En 1927 por iniciativa de Otto Bohnenberge y Kurt Franke se fundó el Colegio Alemán de Quetzaltenango.

Una trágica historia se vivió en 1917 cuando los jóvenes Claudio Bornholt y Otto Kress fueron asesinados en el Volcán Santa María por unos brujos en un oscuro incidente en el que otros jóvenes habían destruido los arreglos que tenían prepara- dos para un ritual.

Al igual que en el resto del país, con motivo de la Segunda Guerra Mundial y la declaratoria de guerra que hizo el Presidente Jorge Ubico a Alemania, los alemanes fueron expulsados del país y todos sus bienes confiscados. Una injusticia a la que se vio forzado el Presidente de Guatemala por el gobierno de los Estados Unidos de América.

Una Flor de Xelajú, Sor Encarnacion Rosal

Vicenta Rosal Vásquez, nacida en Quetzaltenango el 26 octubre de 1820, y conocida como “Sor Encarnación Rosal” fue una mujer extraordinaria que sacrificó su vida de manera ejemplar por amor a los demás.

La historia de Sor Encarnación Rosal es, de alguna manera, continuación de la del Santo Hermano Pedro de San José Betancourt, aunque más ignorada que la de éste. La vinculación se da por cuanto fue ella la continuadora de la obra iniciada por el Hermano Pedro en 1672, obra que coincidentemente fue suprimida en Guatemala en la fecha en que nacía la niña Vicenta Rosal Vásquez, en el año 1820 como queda dicho.

La Orden Betlemita iniciada por el Santo Hermano Pedro fue cancelada en Guatemala a causa de la sanción decretada en Cádiz en octubre de 1820 cuando se restablece la Constitución Gaditana. Finalmente la decisión no se llegó a cumplir pues el presidente Gaínza se había plegado a los ofrecimiento de los Aycinena.

Volviendo a la vida de Vicenta, cuando joven era reconocida en la sociedad quetzalteca como una persona alegre, jovial y muy comunicativa, por lo que sorprendió a su familia y amigos cuando con 18 años de edad, en 1838, decidió ingresar al Convento Betlemita de la Capital, a la sazón atendido por dos sacerdotes ancianos, y con muy pocas monjas y ninguna novicia para atender a los niños y familias pobres a las que dedicaban su esfuerzo. En aquella época las normas de vida del convento en la Capital se habían relajado, por lo que ya como superiora Sor Encarnación Rosal se dio a la tarea de reformar la vida monástica, logrando que muchas jovencitas ingresaran al convento atraídas por su fama de santidad.

En 1861, después de reformar la Orden Betlemita y fortalecerla en la Capital, volvió a Quetzaltenango, en donde fundó un colegio y un Convento para novicias. Cuando la Revolución Liberal de 1871, el general Justo Rufino Barrios ordenó que el Convento abriera sus puertas, y que las monjas dejaran de usar el hábito característico, pero Sor Encarnación Rosal se opuso al general Barrios, siendo apoyada por la ciudadanía quezalteca, de manera que el general Barrios, temiendo una insurrección generalizada, dio marcha atrás en su instrucción. Pero al final las monjas fueron expulsadas del país, como la mayoría de religiosos, por lo que Sor Encarnación se dirigió a Costa Rica con sus compañeras, en donde inició varios proyectos de servicio, como escuelas, hospitales y centros de atención para los pobres, siendo por lo tanto muy querida en aquel país. Para su infortunio la ideología liberal llegó también a Costa Rica y en 1885 el Presidente Próspero Fernández ordenó su expulsión, y tuvieron que abandonar Costa Rica y trasladarse, en condiciones muy difíciles, a Colombia, en donde Sor Encarnación Rosal fundó varias escuelas y noviciados, para luego trasladarse a Ecuador, su destino final, en donde murió el 25 de agosto de 1886 en Tulcán como consecuencia de los golpes sufridos al haberse caído de un caballo. El cuerpo incorrupto de Sor Encarnación Rosal se encuentra en una urna de cristal en la Capilla del Sagrado Corazón en la Ciudad de San Juan de Pasto, en el Departamento de Nariño, Colombia, lugar cercano a la frontera con Ecuador, en donde es venerada por la feligresía de aquella Ciudad. Fue beatificada en 1997, y se le tiene mucha devoción en Costa Rica, en Italia, en Ecuador y Colombia. La causa para su santificación está en proceso ante la Santa Sede; y en Quetzaltenango se espera con ilusión una resolución favorable al respecto.

Una verdadera “Flor de Xelajú”, cuyo ejemplo de esfuerzo, santidad y entrega es digno de ser reconocido por todos los guatemaltecos.

La antigua Universidad de Occidente

(Se hace la aclaración que con esta denominación funciona actualmente una universidad con sede central en Quetzaltenango, pero que no tiene ninguna relación con la “antigua” Universidad de Occidente cuya historia se relata a continuación)

El contar con una Universidad autónoma en Quetzaltenango fue un sueño acariciado por décadas, y no fue sino hasta el 20 de Noviembre de1876 que el ideal cristalizó al ser fundada la Universidad de Occidente como una Institución de estudios superiores, asunto que promovió el Presidente General Justo Rufino Barrios. La Universidad de Occidente fue una entidad autónoma de la Universidad Nacional, y ambas eran coordinadas por la Secretaria de Instrucción, con lo que se lograba un continuo entre la educación básica (bachilleratos) y la escuela superior. Esta modalidad se sigue en algunos países, como Francia, en donde la educación básica y universitaria son coordinadas desde el Ministerio de Educación, con lo que logran una “ruta crítica” conducente desde la primaria hasta la universidad. Hoy el sistema educativo guatemalteco carece de esa lógica de continuidad, y aun cuando el Curriculum Nacional Base prepara a los jóvenes para la Universidad, únicamente entre un 4 o 5% de ellos llega a las aulas universitarias.

Volviendo al tema de la Universidad de Occidente, ésta funcionó temporalmente en las instalaciones del Instituto Normal para Varones de Occidente, INVO, y más tarde en instalaciones propias situadas en la Sexta calle (calle de San Sebastián) y décima Avenida, atrás de la Iglesia Catedral. Temporalmente funcionó en la 1a calle entre 13 y 14 Avenidas de la Zona 1 (hoy sede del Bufete Popular de la USAC). El primer Decano de la Facultad de Derecho fue el Doctor D. Manuel Aparicio.

Para su sostenimiento el Gobierno de la República ordenó que lo recaudado por Alcabala en los ocho Departamentos de los Altos lo percibiera la Universidad de Occidente; los Departamentos eran: Sololá, Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Retalhuleu y Suchitepéquez. Las escuelas facultativas que funcionaron eran la de Derecho y Notariado, la Facultad de Medicina y Farmacia e Ingeniería.

Uno de sus alumnos más conspicuos fue don Manuel Estrada Cabrera, quien se graduó de Abogado y Notario, y quien irónicamente fue quien prohibió su reconstrucción cuando con motivo del terremoto del 18 de Abril de 1902 quedó parcialmente destruida. Y aun cuando pudo haber funcionado en otro lugar, el Presidente Estrada Cabrera prohibió en definitiva su reapertura. La razón de esta negativa se dice fue porque en la Universidad de Occidente había un grupo de docentes y estudiantes contestatarios y críticos a una Presidencia que ya daba signos claros de dictadura.

A continuación se transcriben algunos considerandos del Decreto 167 mediante el cual el Presidente de la República de Guatemala, General Justo Rufino Barrios, autorizó el funcionamiento de la nueva Universidad. Racionalidades éstas que aun hoy se pueden considerar válidas:

- “Que no puede existir verdadera libertad donde falta la ilustración...”

- “Que para realizar tan importante objeto, es conveniente que la enseñanza superior no quede vinculada de una manera exclusiva a la Universidad de ésta Capital...”

- “Que el Gobierno está en la obligación y tiene el deseo de hacer que todos los Departamentos de la República lleguen cuanto antes a disfrutar del grado de prosperidad a que están llamados por sus especiales circunstancias, y tomando en cuenta las que concurren en los de los Altos...”.

Lástima grande que las autoridades de la Universidad de San Carlos (USAC), universidad estatal, no se inspiren por aquellos fundamentos y permitan la creación de universidades autónomas regionales. El excesivo centralismo de la USAC no permite que las regiones del país cuenten con universidades (financiadas igualmente por el Estado) que respondan mejor a los intereses y potencialidades de los diversos territorios de la Nación.